マーケティング戦略を立てる際に「どこから手をつけたらいいかわからない」「分析が思うように進まない」とお悩みではありませんか?そんな課題を解決するのが、体系的な思考の枠組みである「マーケティングフレームワーク」です。

本記事では、マーケティング初心者の方でも理解しやすいよう、基本概念から実践的な活用方法まで、代表的な20のフレームワークを事例付きで詳しく解説します。適切なフレームワークを使いこなすことで、効率的で成果の出るマーケティング戦略を立案できるようになるでしょう。

目次

マーケティングフレームワークとは?基本概念を理解する

フレームワークの定義と重要性

マーケティングフレームワークとは、マーケティング活動において「課題の抽出」「戦略の立案」「分析・検証」「意思決定」などを効率的かつ体系的に進めるための思考の枠組みです。簡単に言えば、複雑なビジネス課題を解決するための「型」や「テンプレート」と考えるとよいでしょう。

フレームワークが重要な理由は次の3点です。まず、漏れなく分析できることです。体系化された枠組みにより、重要な要素を見落とすリスクを大幅に減らせます。次に、思考時間の短縮です。ゼロから考えるのではなく、既存の枠組みを活用することで効率的に分析を進められます。最後に、チーム内での共通認識の形成です。同じフレームワークを使うことで、メンバー間でのコミュニケーションが円滑になります。

主なメリット一覧

- 論理的で抜け漏れのない分析が可能

- 短時間で質の高い戦略立案ができる

- チーム全体での方向性が統一できる

- 初心者でも専門的な分析手法を活用できる

マーケティング戦略におけるフレームワークの役割

マーケティング戦略の策定プロセスは、一般的に「環境分析」→「戦略立案」→「施策実行」→「効果測定・改善」の4段階で進みます。フレームワークは、この各段階で異なる役割を果たします。

環境分析段階では、3C分析やPEST分析などを活用し、市場環境や競合状況を体系的に把握します。戦略立案段階では、SWOT分析やSTP分析により、自社の強みを活かした戦略の方向性を決定します。施策実行段階では、4P分析や4C分析を用いて具体的なマーケティングミックスを設計します。最後の効果測定・改善段階では、PDCAサイクルやKPI設定フレームワークで成果を評価し、次のアクションにつなげます。

このように、フレームワークはマーケティング戦略の各プロセスを支える基盤として機能し、一貫性のある戦略展開を可能にします。各段階で適切なフレームワークを選択することで、論理的で説得力のある戦略を構築できるのです。

フレームワークを使うメリット・デメリット

フレームワーク活用の最大のメリットは、思考の体系化です。複雑なマーケティング課題を構造化して整理できるため、問題の本質を見極めやすくなります。また、分析作業の効率化も大きな利点です。既存の枠組みを活用することで、ゼロから考える場合と比べて大幅な時間短縮が可能です。

さらに、チーム内でのコミュニケーション向上も重要なメリットです。共通のフレームワークを使うことで、議論の焦点が明確になり、建設的な意見交換ができます。経験の浅いメンバーでも、フレームワークに従って分析を進めることで、一定レベルの成果を出せるようになります。

一方で、注意すべきデメリットもあります。フレームワークありきの思考に陥ると、本来の目的を見失う可能性があります。また、型にはめすぎることで、創造的な発想や柔軟な思考が制限される場合もあります。

主なデメリットと対策

- 型にはまりすぎるリスク → 複数のフレームワークを組み合わせて活用

- 分析が目的化するリスク → 必ず具体的なアクションプランまで落とし込む

- 画一的な結論になるリスク → 自社独自の視点や創意工夫を加える

【目的別】マーケティングフレームワーク20選

市場・環境分析に使えるフレームワーク

3C分析(Customer・Competitor・Company)

3C分析は、マーケティング戦略立案の基盤となる最も重要なフレームワークです。Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から現状を分析し、成功要因を見つけ出すことを目的としています。

Customer分析では、市場規模や成長性、顧客のニーズや購買行動パターンを詳しく調査します。具体的には、ターゲット顧客の属性、購買動機、価格感度、利用シーンなどを明確にします。Competitor分析では、直接競合・間接競合の強みと弱み、市場シェア、戦略の特徴を把握します。Company分析では、自社の経営資源、ブランド力、技術力、財務状況などを客観的に評価します。

3C分析の実施手順

- 市場・顧客の現状とトレンドを調査・分析

- 主要競合他社の戦略と成果を比較分析

- 自社の強み・弱みを他社と比較して客観評価

- 3つの分析結果を統合して戦略の方向性を決定

この分析により、自社が勝てる市場領域や差別化ポイントが明確になり、効果的なマーケティング戦略の土台を築けます。

PEST分析(政治・経済・社会・技術)

PEST分析は、自社を取り巻く外部環境をマクロな視点で分析するフレームワークです。Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つの要因が事業に与える影響を体系的に整理します。

Politics要因では、法規制の変化、政治的安定性、税制改正、貿易政策などを分析します。Economy要因では、経済成長率、インフレ率、為替レート、金利動向などの経済指標を評価します。Society要因では、人口動態、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、文化的要因を考察します。Technology要因では、技術革新の動向、デジタル化の進展、特許・知的財産の状況を検討します。

PEST分析は特に長期戦略の策定や新規事業の企画時に威力を発揮します。外部環境の変化を先読みすることで、機会を捉えたり脅威を回避したりする戦略を立案できます。近年では、Environment(環境)やLegal(法的)を加えたPESTLE分析も活用されています。

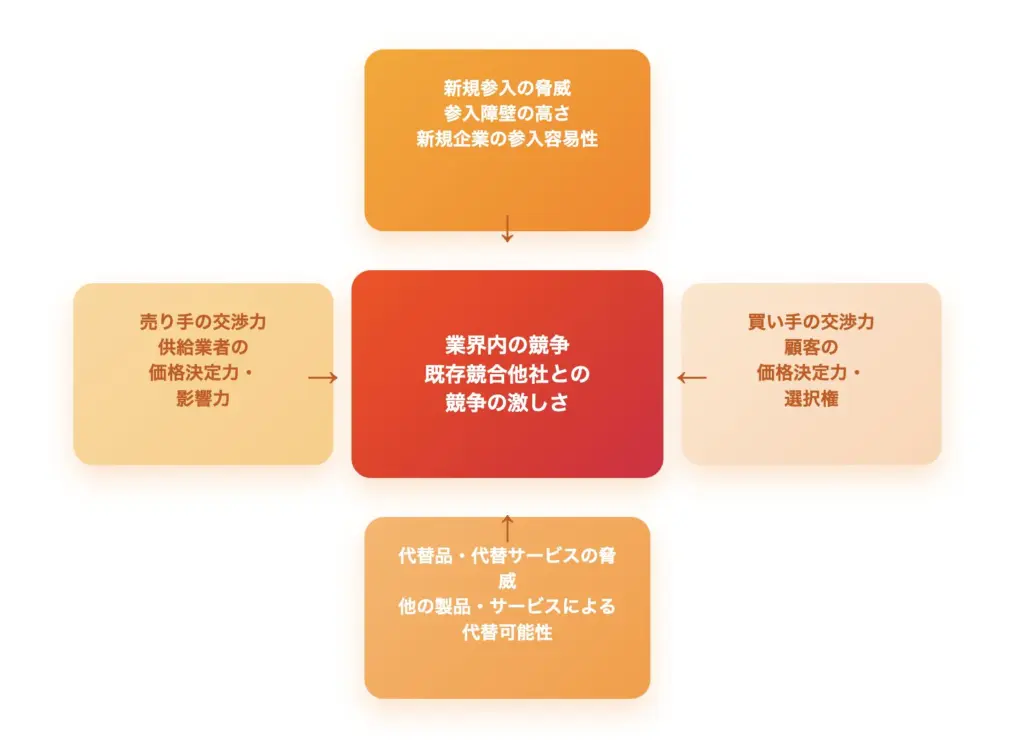

5フォース分析(競争要因の分析)

5フォース分析は、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター教授が提唱した、業界の競争環境を分析するフレームワークです。業界内の競争の激しさを5つの力から評価し、収益性や参入魅力度を判断します。

5つの力とは、「既存競合他社との競争の激しさ」「新規参入の脅威」「代替品・代替サービスの脅威」「買い手(顧客)の交渉力」「売り手(供給業者)の交渉力」です。各要因が強いほど業界の収益性は下がり、弱いほど収益機会が大きくなります。

例えば、既存競合が多く価格競争が激しい業界や、参入障壁が低く新規参入が容易な業界は、収益性が低くなる傾向があります。一方、技術的な参入障壁が高く、顧客の切り替えコストが大きい業界は、高い収益性を維持しやすくなります。

この分析により、自社が参入すべき事業領域の選択や、競争優位性を築くための戦略立案に活用できます。

VRIO分析(経営資源の評価)

VRIO分析は、自社の経営資源が競争優位の源泉となり得るかを評価するフレームワークです。Value(価値)、Rarity(希少性)、Inimitability(模倣困難性)、Organization(組織)の4つの観点から、経営資源の戦略的価値を判定します。

Value(価値)では、その資源が顧客にとって価値を生み出すか、コスト削減に貢献するかを評価します。Rarity(希少性)では、競合他社が同様の資源を保有していないかを確認します。Inimitability(模倣困難性)では、他社が簡単に真似できない資源かどうかを判断します。Organization(組織)では、その資源を有効活用できる組織体制が整っているかを検証します。

4つの条件をすべて満たす資源は「持続的競争優位の源泉」となり、長期的な差別化要因として活用できます。一部の条件のみ満たす資源でも、一時的な競争優位や競争均衡の維持に貢献します。

VRIO分析の判定基準

- すべて満たす:持続的競争優位

- 3つ満たす:一時的競争優位

- 2つ満たす:競争均衡

- 1つ以下:競争劣位

戦略立案・意思決定のフレームワーク

SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)

SWOT分析は、内部環境と外部環境を同時に分析する最も代表的な戦略策定フレームワークです。Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つの要素を整理し、戦略の方向性を決定します。

内部環境分析では、自社のStrengths(強み)とWeaknesses(弱み)を客観的に評価します。強みには、技術力、ブランド力、資金力、人材、特許などが含まれます。弱みには、技術不足、認知度の低さ、資金制約、人材不足などが該当します。外部環境分析では、Opportunities(機会)とThreats(脅威)を特定します。機会には、市場成長、規制緩和、技術革新などがあり、脅威には、市場縮小、新規参入、代替品出現などがあります。

SWOT分析の真価は、各要素を組み合わせたクロス分析にあります。「強み×機会」では積極戦略、「強み×脅威」では差別化戦略、「弱み×機会」では改善戦略、「弱み×脅威」では防御戦略を検討します。この組み合わせ分析により、具体的で実行可能な戦略オプションを導き出せます。

STP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)

STP分析は、マーケティング戦略の核となる顧客戦略を策定するフレームワークです。Segmentation(市場細分化)、Targeting(標的市場の選定)、Positioning(市場での位置づけ)の3段階で、効果的な顧客アプローチを設計します。

Segmentation(セグメンテーション)では、多様な顧客を共通の特徴を持つグループに分類します。分類軸には、地理的変数(地域、気候)、人口統計学的変数(年齢、性別、所得)、心理的変数(ライフスタイル、価値観)、行動変数(使用頻度、ブランド・ロイヤルティ)があります。

Targeting(ターゲティング)では、分類したセグメントの中から自社が狙うべき市場を選定します。選定基準は、市場規模、成長性、競合状況、自社の強みとの適合性などです。Positioning(ポジショニング)では、選定したターゲット市場において、競合と差別化された独自の位置づけを確立します。

STPの実践ポイント

- セグメンテーション:意味のある違いで分類する

- ターゲティング:実行可能性を重視して選定する

- ポジショニング:顧客にとって魅力的で競合と差別化された価値を設定する

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは、企業の成長戦略を「製品」と「市場」の2軸で整理するフレームワークです。既存/新規の製品と既存/新規の市場を組み合わせることで、4つの成長戦略オプションを提示します。

「市場浸透戦略」は、既存製品を既存市場でより多く販売する戦略です。価格競争力の向上、販売促進の強化、利用頻度の向上などが具体的手法となります。「市場開拓戦略」は、既存製品を新しい市場に展開する戦略です。新たな地域への進出、新たな顧客セグメントへのアプローチなどが該当します。

「製品開発戦略」は、既存市場に新製品を投入する戦略です。機能向上、新機能追加、関連製品の開発などを通じて成長を図ります。「多角化戦略」は、新製品を新市場に展開する最もリスクの高い戦略です。関連多角化と非関連多角化に分類され、慎重な検討が必要です。

BCGマトリクス(事業ポートフォリオ分析)

BCGマトリクスは、複数事業を展開する企業が事業ポートフォリオを最適化するためのフレームワークです。「市場成長率」と「相対的市場シェア」の2軸で事業を4つのカテゴリーに分類し、資源配分や投資戦略を決定します。

「金のなる木(Cash Cow)」は、高シェア・低成長の事業で、安定したキャッシュを生み出す収益源です。「花形(Star)」は、高シェア・高成長の事業で、将来の金のなる木候補として積極投資が必要です。「問題児(Question Mark)」は、低シェア・高成長の事業で、シェア拡大に向けた戦略的判断が求められます。「負け犬(Dog)」は、低シェア・低成長の事業で、撤退や売却を検討すべき対象です。

BCGマトリクスの活用指針

- 金のなる木:キャッシュ創出を最大化

- 花形:市場地位維持のため継続投資

- 問題児:選択と集中で有望分野に絞込み

- 負け犬:撤退・売却を積極検討

マーケティングミックス・施策設計のフレームワーク

4P分析(Product・Price・Place・Promotion)

4P分析は、マーケティング戦略を具体的な施策に落とし込むための基本フレームワークです。Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4つの要素を最適に組み合わせることで、効果的なマーケティングミックスを設計します。

Product(製品)では、顧客ニーズを満たす製品・サービスの特徴を定義します。機能、品質、デザイン、ブランド、パッケージ、アフターサービスなどが含まれます。Price(価格)では、製品の価値に見合った価格設定を行います。コスト、競合価格、顧客の価格感度、価格戦略(スキミング、ペネトレーション等)を考慮します。

Place(流通)では、製品を顧客に届けるための流通チャネルを設計します。直販、代理店、小売店、ECサイトなど、最適な販売経路を選択します。Promotion(販売促進)では、顧客に製品の存在と価値を伝えるコミュニケーション戦略を策定します。広告、PR、営業活動、デジタルマーケティングなどを組み合わせます。

4つの要素は相互に関連しているため、統合的な検討が必要です。高品質製品には高価格設定と上質な販売チャネルが適し、低価格戦略には効率的な流通とコストパフォーマンスを訴求するプロモーションが効果的です。

4C分析(Customer Value・Cost・Convenience・Communication)

4C分析は、4P分析を顧客視点で再構築したフレームワークです。企業中心の4Pに対し、顧客中心の4Cで検討することで、より顧客満足度の高いマーケティング戦略を立案できます。

Customer Value(顧客価値)は、Product(製品)を顧客視点で捉えたものです。製品の機能や特徴ではなく、顧客が実際に得られる価値や便益に焦点を当てます。Cost(顧客コスト)は、Price(価格)を拡張した概念で、購入価格だけでなく、時間コスト、労力コスト、機会コストまで含めて考えます。

Convenience(利便性)は、Place(流通)の顧客視点での解釈です。販売場所へのアクセスしやすさ、購入手続きの簡便さ、アフターサービスの充実度などを評価します。Communication(コミュニケーション)は、Promotion(販売促進)を双方向性の観点で捉え直し、企業から顧客への一方的な情報発信ではなく、顧客との対話や関係構築を重視します。

4Pと4Cの対応関係

- Product → Customer Value(顧客が得る価値)

- Price → Cost(顧客が負担するコスト)

- Place → Convenience(顧客の利便性)

- Promotion → Communication(顧客との対話)

7P分析(サービス業向け拡張版)

7P分析は、4P分析にPeople(人)、Process(プロセス)、Physical Evidence(物的証拠)の3つを加えた、サービス業に特化したマーケティングフレームワークです。サービス業特有の無形性、同時性、変動性、消滅性という特徴に対応します。

既存の4P(Product、Price、Place、Promotion)に加えて、People(人)では、サービス提供者の能力、態度、外見、対応品質を管理します。優秀な人材の採用、教育、モチベーション向上が重要です。Process(プロセス)では、サービス提供の手順、システム、効率性を設計します。顧客接点での体験品質を左右する重要な要素です。

Physical Evidence(物的証拠)では、無形のサービスを有形化する要素を管理します。店舗の雰囲気、設備、ユニフォーム、パンフレット、Webサイトなど、顧客がサービス品質を判断する手がかりとなるものです。

これら3つの追加要素により、サービス業特有の課題である品質の均一化、顧客満足度の向上、ブランドイメージの構築を効果的に行えます。特にBtoB向けサービスや店舗型サービスでは、7P分析の活用が重要です。

4E分析(Experience・Exchange・Evangelism・Every Place)

4E分析は、デジタル時代の消費者行動に対応した新しいマーケティングフレームワークです。従来の4Pよりも顧客体験と関係性構築に重点を置き、現代的なマーケティングアプローチを提供します。

Experience(体験)は、製品そのものではなく、顧客が得られる体験価値に焦点を当てます。購入前から購入後まで、すべてのタッチポイントでの顧客体験を設計し、感動や満足を提供します。Exchange(交換)は、単純な価格競争ではなく、顧客が得る価値と対価のバランスを重視します。金銭以外の価値(時間、情報、体験等)の交換も含めて考えます。

Evangelism(推奨)は、顧客を製品・サービスの伝道師に変える仕組みづくりです。満足した顧客が自発的に他者に推薦するよう、口コミやSNSでのシェアを促進する戦略を策定します。Every Place(あらゆる場所)は、オムニチャネルでの顧客接点管理です。店舗、Web、モバイル、SNSなど、すべてのチャネルで一貫した体験を提供します。

4E分析は、特にブランド体験やカスタマーエンゲージメントを重視する現代のマーケティングに適しており、デジタルネイティブ世代への効果的なアプローチを可能にします。

フレームワークの選び方と使い分けのポイント

課題・目的に応じたフレームワークの選定方法

フレームワークの効果的な活用には、現在の課題や目的に最も適したものを選択することが重要です。まず、解決したい課題の性質を明確にしましょう。市場分析が必要なのか、戦略立案が目的なのか、施策の実行段階なのか、効果測定が課題なのかを整理します。

課題の緊急度と重要度も考慮要因です。緊急性の高い課題には、シンプルで迅速に結果が得られるフレームワークを選択します。

フレームワーク選定の判断基準

- 課題の性質(分析・戦略・実行・評価)

- 緊急度と重要度のマトリクス

- 利用可能なリソース(時間・人員・データ・予算)

- チームの経験レベルと理解度

- 求める分析の深度と範囲

業界・事業規模別の適用パターン

業界特性や事業規模によって、効果的なフレームワークは異なります。BtoB業界では、長い検討期間と複数の意思決定者が関与するため、カスタマージャーニーマップやバリューチェーン分析が特に有効です。一方、BtoC業界では、感情的な購買行動が重要なため、AIDMA/AISASモデルや4C分析がより適しています。

事業規模による違いも重要です。大企業では、複数事業の管理が必要なため、BCGマトリクスやポートフォリオ分析が威力を発揮します。中小企業では、限られたリソースで最大効果を得るため、3C分析やSWOT分析による集中戦略の立案が重要です。

業界・規模別フレームワーク推奨パターン

- BtoB大企業:BCGマトリクス、バリューチェーン分析

- BtoC大企業:STP分析、ブランド・ポートフォリオ分析

- 中小企業:3C分析、SWOT分析、ニッチ戦略フレームワーク

- スタートアップ:リーンキャンバス、OODAループ、グロースハック手法

よくある失敗パターンと回避方法

フレームワーク活用における代表的な失敗パターンを理解し、事前に対策を講じることで、より効果的な活用が可能になります。最も多い失敗は「分析のための分析」に陥ることです。フレームワークを使うこと自体が目的となり、具体的なアクションプランや改善策につながらないケースです。

この失敗を避けるため、分析開始前に「何のために」「何を明らかにしたいのか」を明確にし、分析結果から導かれるべき具体的なアウトプットを事前に定義します。また、分析結果を必ず「So What?(だから何?)」の視点で検証し、実行可能なアクションプランまで落とし込むことを徹底します。

もう一つの失敗パターンは「型にはめすぎる」ことです。フレームワークの枠組みに固執しすぎて、自社固有の状況や業界特性を無視してしまうケースです。フレームワークはあくまで「思考のガイド」であり、必要に応じてカスタマイズや応用を行うことが重要です。

主な失敗パターンと対策

- 分析が目的化する → 事前に期待する成果物を明確化

- 型にはめすぎる → 自社の状況に応じてカスタマイズ

- 表面的な分析で終わる → 「なぜ」を3回繰り返して深掘り

- 一人で完結させる → チームでの議論と多角的視点を取り入れ

- 分析結果を放置する → 定期的なフォローアップと改善サイクル

【実践編】フレームワークを活用した戦略立案の進め方

ステップ1:現状分析フェーズ(3C・PEST・SWOT)

戦略立案の第一歩は、自社を取り巻く環境を正確に把握することです。現状分析フェーズでは、3C分析、PEST分析、SWOT分析を組み合わせて、包括的な環境分析を実施します。まず、事実情報の収集から始めます。市場データ、競合情報、自社の業績データなど、客観的で信頼性の高い情報を幅広く収集します。

3C分析では、Customer(市場・顧客)の分析から開始します。市場規模、成長率、顧客セグメント、ニーズの変化、購買行動パターンを詳細に調査します。次にCompetitor(競合)分析で、直接・間接競合の戦略、強み・弱み、市場シェア、最近の動向を把握します。最後にCompany(自社)分析で、経営資源、業績、強み・弱みを客観的に評価します。

PEST分析では、3C分析では捉えきれないマクロ環境要因を補完します。Political(政治・法的)、Economic(経済)、Social(社会・文化)、Technological(技術)の4つの視点から、中長期的な環境変化を予測します。

SWOT分析では、3C分析とPEST分析の結果を統合し、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)をマトリクスで整理します。各要素の組み合わせから、戦略オプションを導出します。

現状分析フェーズの成果物

- 市場・競合・自社の現状把握レポート

- マクロ環境変化の影響度評価

- SWOT分析マトリクスと戦略オプション一覧

- 重要成功要因(KSF)の特定

ステップ2:戦略立案フェーズ(STP・4P・BCG)

現状分析の結果を踏まえ、具体的な戦略を立案します。戦略立案フェーズでは、STP分析で市場戦略を、4P分析でマーケティングミックスを、BCGマトリクスで事業ポートフォリオを検討します。

STP分析では、まずSegmentation(市場細分化)で、多様な顧客を同質なグループに分類します。地理的、人口統計学的、心理的、行動的変数を用いて、意味のある違いで市場を分割します。次にTargeting(標的市場の選定)で、分割した市場セグメントの中から、自社が参入すべき市場を選択します。市場規模、成長性、競合状況、自社の強みとの適合性を評価基準とします。

Positioning(市場での位置づけ)では、選択したターゲット市場において、競合とは異なる独自の価値提案を設計します。顧客にとって魅力的で、自社が提供可能で、競合が真似しにくい位置づけを見つけることが重要です。

4P分析では、STPで決定した戦略に基づき、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の最適な組み合わせを設計します。各要素が相互に整合性を保ち、ターゲット顧客に対して一貫したメッセージを発信できるよう調整します。

複数事業を展開する企業では、BCGマトリクスで事業ポートフォリオの最適化を検討します。各事業を市場成長率と相対的市場シェアで分類し、資源配分や投資戦略を決定します。

ステップ3:施策実行フェーズ(カスタマージャーニー・KPI設定)

戦略を具体的な施策に落とし込み、実行に移すフェーズです。カスタマージャーニーマップを作成して顧客体験を設計し、KPI設定により成果測定の仕組みを構築します。

カスタマージャーニーマップでは、ターゲット顧客が商品・サービスと出会ってから購入、利用に至るまでの一連の体験を詳細に設計します。各タッチポイントでの顧客の行動、感情、課題を把握し、最適な体験を提供するための施策を企画します。認知段階では効果的な情報発信、検討段階では詳細な情報提供と比較支援、購入段階では購入障壁の除去、利用段階ではサポート充実とロイヤルティ向上を図ります。

KPI設定では、戦略目標(KGI)を達成するための重要業績評価指標(KPI)を定義します。SMART原則に基づき、具体的で測定可能な指標を設定し、定期的な測定と評価の仕組みを構築します。マーケティングファネルの各段階に対応したKPIを設定し、施策の効果を多角的に評価できるようにします。

実行計画では、施策の優先順位、スケジュール、担当者、必要リソースを明確にします。短期的な成果を得られる施策と中長期的な施策をバランスよく配置し、継続的な成果創出を図ります。

施策実行フェーズの成果物

- カスタマージャーニーマップと体験設計

- KPI/KGI設定とダッシュボード構築

- 施策実行計画とリソース配分計画

- チーム体制と役割分担の明確化

ステップ4:効果測定・改善フェーズ(PDCA・ROI分析)

施策実行後は、継続的な効果測定と改善により、成果の最大化を図ります。PDCAサイクルとROI分析を活用して、データに基づいた改善活動を行います。

PDCAサイクルでは、設定したKPIに基づいて定期的に成果を評価します。Plan(計画)で設定した目標と実績を比較し、達成度と乖離要因を分析します。Do(実行)での活動記録と、Check(評価)での定量・定性分析を通じて、成功要因と改善点を明確にします。Action(改善)では、分析結果を基に具体的な改善策を立案し、次のPlanに反映させます。

ROI分析では、各施策の投資対効果を定量的に評価します。売上や利益の増加と投資額を比較し、最も効果の高い施策を特定します。また、ROAS(広告費用対効果)により、広告キャンペーンの直接的な効果も測定します。長期的な顧客価値(LTV)も考慮し、短期的な指標だけでなく、持続可能な成長につながる施策を優先します。

改善活動では、高い効果を示した施策の横展開と、効果の低い施策の改善または停止を検討します。市場環境の変化に応じて、戦略やKPIの見直しも定期的に実施します。

効果測定・改善フェーズの重要ポイント

- 短期・中期・長期の視点でバランスよく評価

- 定量データと定性フィードバックを組み合わせた分析

- 成功要因の標準化と失敗要因の根本原因分析

- 継続的な学習と組織能力の向上

【業界別】マーケティングフレームワーク活用事例

BtoB企業での活用事例

BtoB企業では、長期的な顧客関係と複雑な意思決定プロセスが特徴的です。A社(IT企業)の事例では、3C分析により顧客の業務課題を深く理解し、競合他社との差別化ポイントを明確にしました。Customer分析で、顧客の業界別課題とIT投資の意思決定プロセスを詳細に調査しました。

STP分析では、業界×企業規模のマトリクスで市場を細分化し、自社の強みを活かせる「中堅製造業のDX推進」をターゲットに設定しました。Positioningでは、「現場に寄り添うDXパートナー」として、大手SI会社とは異なる価値提案を行いました。

BtoB企業でのフレームワーク活用ポイント

- 複数の意思決定者を考慮したペルソナ設計

- 長期検討プロセスに対応した段階別アプローチ

- ROIや効果測定に重点を置いたコンテンツ戦略

- 既存顧客との関係深化による継続収益の最大化

BtoC企業での活用事例

BtoC企業では、感情的な購買行動と多様な顧客セグメントへの対応が重要です。B社(化粧品メーカー)の事例では、AIDMA/AISASモデルを活用して、デジタル時代の消費者行動に対応したマーケティング戦略を構築しました。

従来のAIDMAモデルでは捉えきれない、SNSでの情報収集と口コミ拡散行動をAISASモデルで分析しました。特に、Search(検索)とShare(共有)の段階で、顧客との接点を強化する施策を重点的に実施しました。

4C分析では、Customer Value(顧客価値)として「自分らしい美しさの実現」を定義し、従来の機能訴求から価値訴求にシフトしました。Convenience(利便性)では、店舗とECサイトを連携したオムニチャネル体験を構築し、顧客の購買行動に合わせた最適な接点を提供しました。

NPSを活用した顧客満足度向上では、推奨者を「ブランドアンバサダー」として巻き込み、UGC(User Generated Content)創出の仕組みを構築しました。結果として、新規顧客獲得コストが40%削減され、既存顧客のリピート率も35%向上しました。

BtoC企業でのフレームワーク活用ポイント

- 感情的価値と機能的価値のバランス重視

- SNSとデジタルタッチポイントの戦略的活用

- UGCとインフルエンサーマーケティングの組み込み

- ブランド体験の一貫性とパーソナライゼーション

EC・デジタルマーケティングでの活用事例

EC・デジタルマーケティング分野では、リアルタイムデータと高速PDCAが重要です。C社(アパレルEC)の事例では、パーチェスファネルとカスタマージャーニーマップを組み合わせて、デジタル顧客体験を最適化しました。

パーチェスファネル分析では、認知→興味→検討→購入の各段階でのコンバージョン率を詳細に測定しました。特に検討段階でのドロップオフが課題となっていたため、商品詳細ページの改善とサイズガイドの充実を実施しました。また、カート放棄対策として、リターゲティング広告とメール配信を組み合わせたフォローアップ施策を展開しました。

結果として、コンバージョン率が50%向上し、顧客獲得コストは30%削減されました。特に、パーソナライゼーション機能とモバイル体験の改善が大きな効果をもたらしました。

スタートアップ企業での活用事例

スタートアップ企業では、限られたリソースでの迅速な成長が求められます。D社(フードテック)の事例では、リーンスタートアップの思想に基づき、最小限のフレームワークで最大の効果を追求しました。

初期段階では、3C分析の簡易版を活用して市場機会を特定しました。Customer分析では、都市部の時間に追われるビジネスパーソンのニーズを深掘りし、「健康的で手軽な食事」の需要を発見しました。Competitor分析では、既存の宅配サービスとコンビニ弁当の課題を分析し、差別化ポイントを明確にしました。

MVP(Minimum Viable Product)開発では、仮説検証型のアプローチを採用しました。最初は限定地域での小規模テストから開始し、顧客フィードバックを基に段階的にサービスを改善しました。OODAループによる高速な意思決定により、競合に先駆けて市場ニーズを捉えることができました。

成長段階では、グロースハック手法とNPS測定を組み合わせて、口コミによる成長を実現しました。推奨者(NPS 9-10点)に対して紹介インセンティブを提供し、バイラル効果を最大化しました。また、AARRR指標(Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral)により、成長の各段階を詳細に管理しました。

スタートアップでのフレームワーク活用ポイント

- シンプルで実行しやすいフレームワークの選択

- 仮説検証とピボットを前提とした柔軟な戦略

- データドリブンな意思決定と高速PDCA

- 限られたリソースでの集中と選択

外部参考記事

https://ichidokiri.co.jp/column/dx-subsidy/

関連記事

WEBマーケティング学習方法【2025年最新】未経験から転職まで完全ロードマップ