【2025年最新】メルマガとは?基礎から実践まで完全解説!初心者でも成功する方法

Webマーケティングにおいて、メルマガ(メールマガジン)は依然として強力なマーケティングツールです。しかし、「効果的なメルマガの作り方がわからない」「開封率が低く、成果が出ない」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。メルマガは適切な戦略と運用方法を知ることで、費用対効果の高いマーケティングチャネルとなります。本記事では、メルマガの基礎から実践的なノウハウ、最新トレンドまでを徹底解説します。これからメルマガを始めたい方も、すでに運用している方も、具体的な施策と成功のポイントを学んでいただけます。

目次

メルマガの基本と重要性

メルマガ(メールマガジン)は、企業や個人が定期的に情報を配信する電子メールのマーケティングツールです。現代のデジタルマーケティングにおいて、SNSやWeb広告が台頭する中でも、メルマガは直接的なコミュニケーション手段として重要な位置を占めています。

またBtoBやBtoC問わず有効な手法になります。特に最近ではメルマガの重要性も高くなっており、以前はサービスの紹介のみだったものがリードに対してナーチャリングを行うことで効果の高いメルマガを実施することができます。

メルマガの3つの基本要素

- 定期配信:週1回、月2回など決まったペースで配信

- ターゲティング:登録者の属性や興味に応じた情報提供

- 効果測定:開封率やクリック率などのデータ分析が可能

メルマガとニュースレター・DMの違い

| 項目 | メルマガ | ニュースレター | DM(ダイレクトメール) |

|---|---|---|---|

| 配信方法 | 電子メール | 電子メール/紙媒体 | 主に紙媒体 |

| 配信頻度 | 定期的(週1〜月数回) | 不定期が多い | 単発が中心 |

| コスト | 低い(1通数円) | 中程度 | 高い(印刷・郵送費) |

| 双方向性 | 高い | 中程度 | 低い |

| 効果測定 | 詳細に可能 | 一部可能 | 困難 |

メールマガジンの定義と特徴

メールマガジンは、登録者に対して定期的に情報を配信する仕組みです。発信する情報は多岐に渡りサービス紹介・お役立ち情報・キャンペーンなどの情報を発信することがメインになります。

主な特徴として、以下の3点が挙げられます。

- 定期的な情報発信が可能

- 双方向のコミュニケーションが実現

- 詳細な効果測定ができる

特に重要なのは、メールアドレスという個人に紐づいた情報を基に、パーソナライズされたコミュニケーションが可能な点です。その人に対してあった情報を配信することが大事です。

なぜ今もメルマガが効果的なのか

メルマガが今なお効果的である理由は、以下の3つのポイントに集約されます。

- 高い到達率:SNSと比較して、確実にメッセージを届けることができる

- コスト効率:広告費用と比較して、配信コストが低い

- データの所有:プラットフォームに依存せず、自社でデータを保有できる

これらの特徴により、長期的な顧客関係構築に適したチャネルとして評価されています。顧客との関係性を自社で構築することでメルマガが重要になります。SNSやその他プラットフォーム上では、自社でデータを活用することに制限がかかり、パーソナルな情報の取得が制限されていたり、移行できないなどのデメリットを回避することができます。

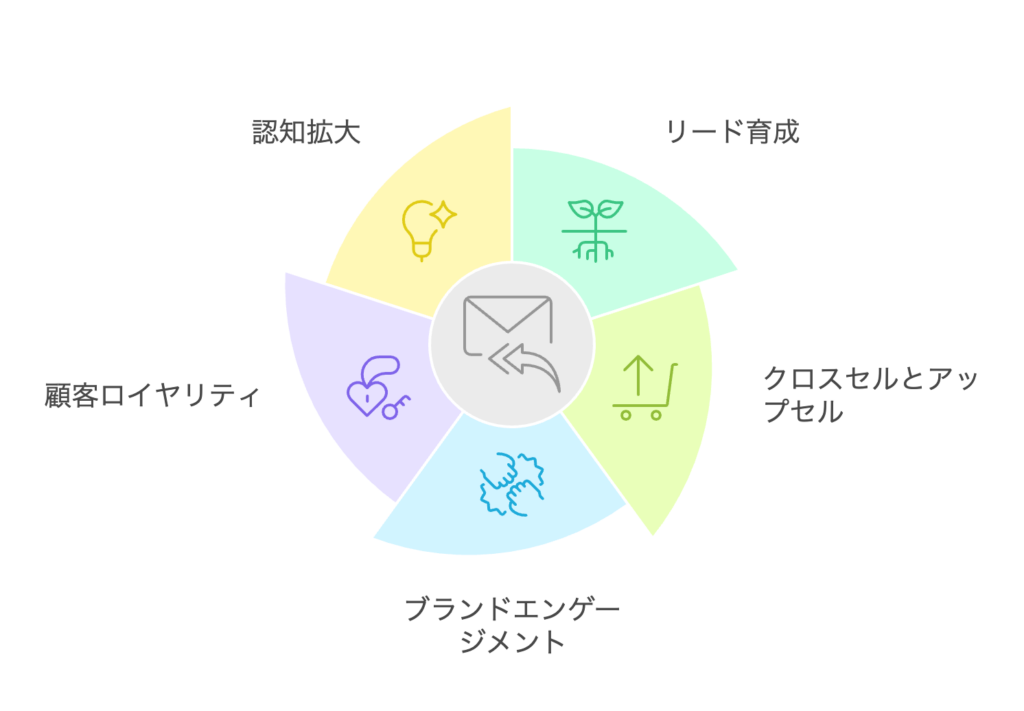

デジタルマーケティングにおけるメルマガの位置づけ

デジタルマーケティング全体における、メルマガの重要な役割は以下の通りです。

- リード育成ツールとしての活用

- クロスセルやアップセルの促進

- ブランドとの接点維持

- 顧客ロイヤリティの向上

- 認知拡大(再喚起)

特に、商品やサービスの認知から購入後のフォローまで、顧客のライフサイクル全体をカバーできる点が大きな強みとなっています。

メルマガ運用の具体的なメリット

メルマガ運用には、他のマーケティングチャネルと比較して明確な優位性があります。企業規模や業種を問わず、適切に運用することで高い投資対効果(ROI)を期待できます。

コスト効率の高さと投資対効果(ROI)

メルマガ運用における費用対効果は非常に高く、特に以下の点で優れています。

初期費用は配信システムの導入費用が主であり、運用コストは主に人件費となります。1通あたりの配信コストは数円程度で、広告出稿と比較して大幅に費用を抑えることができます。さらに、一度構築したリストは継続的に活用でき、長期的な収益化が可能です。

さらに、配信サービスの標準の機能として、到達率や開封率などの一定のデータを集計することができるためより、費用対効果を計測しやすい手法になります。

実際の費用対効果を示すと、以下のような指標が一般的です。

- リスト1件あたりの年間価値:約5,000円~6,500円

- 配信1回あたりの売上貢献:約1~3%

上記は例になりますが、費用対効果の指標として設定するのが良いです。

ターゲット顧客との関係構築における利点

メルマガは顧客との関係構築が一番の強みになります。メルマガで自社の情報や顧客に対して有益な情報を提供することで、顧客からのアクションを得られたり商談へ繋げることができます。

定期的な情報提供により、ブランドと顧客の接点を継続的に確保できます。また、顧客の行動データ(開封率、クリック率など)を基に、興味関心に合わせたコンテンツを提供することで、より深い関係性を築くことができます。

具体的な利点として

- 直接的なコミュニケーション確立

- 顧客の反応を即座に把握可能

- 段階的な信頼関係の構築

- リピート購入の促進

長期的な顧客維持につながったり既存の顧客に対しての関係作りでも有効になります。

他のマーケティングチャネルとの比較

メルマガは他のデジタルマーケティングチャネルと比較して、以下のような特徴があります。

【マーケティングチャネル比較表】

| 施策 | 到達率 | コスト | データ所有 | 即効性 | 継続性 |

|---|---|---|---|---|---|

| メルマガ | 高 | 低 | 自社保有 | 中 | 高 |

| SNS | 中 | 中 | プラットフォーム依存 | 高 | 中 |

| Web広告 | 中 | 高 | プラットフォーム依存 | 高 | 低 |

| SEO | 高 | 中 | 自社保有 | 低 | 高 |

特に注目すべき点は、データの所有権です。メルマガでは、顧客データを自社で完全に管理できる点が大きな強みとなっています。また、プラットフォームの影響を受けにくく、自社でデータを完全に保有することができます。

以上のように、メルマガは費用対効果が高く、顧客との関係構築に優れた特性を持つマーケティングチャネルです。次のセクションでは、効果的なメルマガの始め方について具体的に解説していきます。

効果的なメルマガの始め方

メルマガを効果的に始めるためには、適切な配信システムの選定から、読者リストの構築、配信頻度の設定まで、戦略的なアプローチが必要です。このセクションでは、成功するメルマガ運用のための具体的な準備と実践方法を解説します。

特にメルマガの配信のリスト作成と配信システムが重要になります。

メルマガの仕組みと配信フロー

【メルマガ配信の基本フロー】

1. 読者登録(オプトイン)

↓

2. リスト管理・セグメント分け

↓

3. コンテンツ作成

↓

4. 配信設定(日時・対象)

↓

5. 配信実行

↓

6. 効果測定・分析メルマガ配信システムの選び方

メルマガ配信システムの選定は、運用の効率性と効果に大きく影響します。システム選びでは、以下の要素を総合的に評価することが重要です。

主要な配信システムの比較においては、機能面とコスト面の両方を考慮する必要があります。一般的な料金体系は、登録者数に応じた月額制が多く、初期費用は5万円から30万円程度、月額費用は1万円から10万円程度が相場となっています。

メルマガのツールも別の記事で紹介しております。各ツールの料金なども紹介しておりますので参考にしてください。

システム選定時のチェックポイント

- 配信の安定性と到達率(DNSのレコード設定)

- テンプレート機能の充実度

- セグメント配信の柔軟性

- 効果測定機能の充実度(開封率・到達率・URLクリック数など)

- カスタマーサポートの質

- 料金体系の適切性

読者リストの構築方法

効果的な読者リストの構築には、質の高い見込み読者を集める仕組みづくりが不可欠です。

合わせて、リストの属性や分類分けも行うことでよりターゲットにあったメルマガを作成して配信することができます。

リスト構築の基本的なアプローチとして、以下の方法が効果的です。

自社サイトでの獲得施策

- 記事コンテンツへの誘導設置

- ポップアップフォームの活用

- 会員登録時のオプトイン

- 商品購入時の案内

外部からの獲得施策

- SNSからの誘導

- リスティング広告の活用

- オフラインイベントでの案内

特に重要なのは、登録時に提供する特典(リードマグネット)の設計です。業界の最新情報やお得な情報など、読者にとって価値のある特典を用意することで、登録率を大きく向上させることができます。

登録率は、フォームだけの誘導ではなく、自社で獲得したリードも利用してください。(ポリシーは厳守)

メルマガのツールも別の記事で紹介しております。各ツールの料金なども紹介しておりますので参考にしてください。

配信頻度の設定とベストプラクティス

配信頻度は、読者との関係性維持と解除率の抑制のバランスが重要です。業界や目的によって最適な頻度は異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

配信頻度が多くなりすぎると、読者からの解約率が高くなります。また読者は様々なメルマガを受け取ってます。その中で重要なものしか見られないため、頻度が多すぎると解約数を不要に上げてしまいます。また、ターゲットが必要ではない情報を配信するのもNGです。

業種別の推奨配信頻度

- ECサイト:週1-2回

- B2Bサービス:月2-4回

- メディア系:週3-5回

- コンサルティング:月1-2回

配信のベストプラクティス

- 定期的な配信曜日・時間の設定

- 読者の行動データに基づく最適化

- 季節性やイベントを考慮した調整

- 配信頻度についての事前告知

また、配信開始時は控えめな頻度から始め、読者の反応を見ながら徐々に調整していくことをお勧めします。配信頻度は、開封率やクリック率、解除率などのデータを見ながら、継続的に最適化を図ることが重要です。

以上が、効果的なメルマガを始めるための基本的なステップです。次のセクションでは、具体的なコンテンツ作成のテクニックについて解説していきます。

なぜ2025年もメルマガが重要なのか

最新の市場データと統計

【2025年最新】メルマガ市場データ

- 国内メルマガ利用企業数:約82万社(前年比8%増)

- 平均ROI:4,200%(1円の投資で42円のリターン)

- スマホでの開封率:68%(2024年比5%上昇)

- Z世代のメルマガ購読率:45%(SNS疲れの影響)

SNS時代でもメルマガが選ばれる5つの理由

- データの完全所有

- プラットフォームに依存しない

- アルゴリズム変更の影響を受けない

- 高い到達率

- SNS投稿の平均リーチ率:5-10%

- メルマガの平均到達率:95%以上

- 詳細な効果測定

- 個人レベルでの行動追跡が可能

- ROI計算が明確

- プッシュ型の情報配信

- 能動的に情報を届けられる

- タイミングをコントロール可能

- 信頼性の高さ

- フェイクニュースの心配が少ない

- 公式情報として認識されやすい

メルマガコンテンツの作成術

メルマガの成功は、読者を惹きつけるコンテンツ作成にかかっています。効果的なメールマガジンを作成するためには、件名作成から本文構成まで、読者が欲しい情報・開きたい情報であることが重要です。以下では、具体的なコンテンツ作成のテクニックを解説します。

効果的な件名の作り方

件名は開封率を左右する最も重要な要素です。効果的な件名作成のポイントとして、以下の要素を意識することが重要です。

理想的な件名の長さは20文字から30文字程度です。またメールソフトによって表示させる件名の文字数が変わりますので、件名の冒頭は重要であることを視認しやすいものにしておく必要があります。

短すぎると内容が伝わりにくく、長すぎると途中で切れてしまう可能性があります。件名には、読者の興味を引く要素を含めながらも、過度なクリックベイトは避けるべきです。

特に効果の高い件名の作成パターンとして

- 数値を含める:「3つの秘訣」「5分でわかる」など

- 期限を設定:「本日限り」「明日まで」など

- 質問形式:「あなたは知っていますか?」など

- 具体的なベネフィット:「売上が2倍になる方法」など

- 【】のスミ付きかっこの利用

これらのパターンを組み合わせることで、開封率を高めることができます。

本文構成のテクニック

メルマガの本文は、読者を望む行動へと導くように構成する必要があります。効果的な本文構成の基本フォーマットは以下の通りです。

- 導入部(全体の20%)

- 読者の興味を引く話題提示

- 現状の課題や問題点の提示

- 解決策の予告

- 本論(全体の60%)

- 具体的な解決策の提示

- 事例や数値による裏付け

- 実践的なステップの解説

- まとめ(全体の20%)

- 主要ポイントの要約

- 具体的なアクション提案

- 次回予告やCTAの設置

CTAはメルマガ内の上部にも設置することをおすすめします。CTAエリアがメールの下部のみでは誘導が弱く、最後まで見る人が少ないので上部にも設置が必要になります。

読者を惹きつけるコンテンツの種類

読者の興味を維持し、継続的な購読を促すためには、様々なコンテンツタイプを効果的に組み合わせることが重要です。主なコンテンツタイプとその特徴は以下の通りです。

- 教育的コンテンツ

- ハウツーガイド

- 業界トレンド解説

- 専門知識の解説

- エンゲージメント向上コンテンツ

- 成功事例紹介

- インタビュー記事

- アンケート結果共有

- プロモーション系コンテンツ

- 新商品・サービス案内

- 限定オファー

- イベント告知

これらのコンテンツは、8:1:1の法則(教育的コンテンツ80%、エンゲージメント向上コンテンツ10%、プロモーション系コンテンツ10%)を目安に構成することで、読者の興味を維持しながら、適切な販促活動を行うことができます。

メルマガ施策の成功事例

メールマガジンの効果的な活用方法を具体的に理解するため、様々な業態における成功事例を紹介します。これらの事例から、実践的なノウハウと成功のポイントを学ぶことができます。

B2B企業の活用事例

製造業大手A社は、業界情報と技術ノウハウを定期配信することで、見込み顧客の育成に成功しています。具体的な施策と成果は以下の通りです。

配信内容は主に技術情報や業界動向のレポートで構成され、月2回の定期配信を実施しています。特筆すべき点として、読者の興味関心に応じて、製品情報や技術情報を段階的に提供する仕組みを構築しました。その結果、以下の成果を達成しています。

- 見込み顧客の商談化率が前年比150%に向上

- メルマガ経由の問い合わせ数が月平均30件増加

- 既存顧客からの追加発注が20%増加

成功の要因は、専門性の高い情報提供と、読者の関心度合いに応じた段階的なアプローチにあります。

小規模ビジネスでの成功例

個人経営のコンサルティング事業を展開するC氏は、専門知識の提供とコミュニティ形成に重点を置いたメルマガ運用を行っています。

主な施策として、週1回の定期配信で業界の最新トレンドと実践的なアドバイスを提供。さらに、読者限定のオンラインセミナーや相談会を実施することで、強固な関係性を構築しています。

実施による具体的な成果

- メルマガ登録者が6ヶ月で1,00名から2,00名に増加

- コンサルティング契約の成約率が10%向上

- 読者からの紹介案件が月平均2件増加

成功のポイントは、継続的な価値提供と、メルマガを起点としたコミュニティ形成にあります。

メルマガの運用管理

効果的なメルマガ運用には、体系的な管理と継続的な改善が不可欠です。本セクションでは、PDCAサイクルの実践方法、重要な測定指標、効果検証の手法について詳しく解説します。

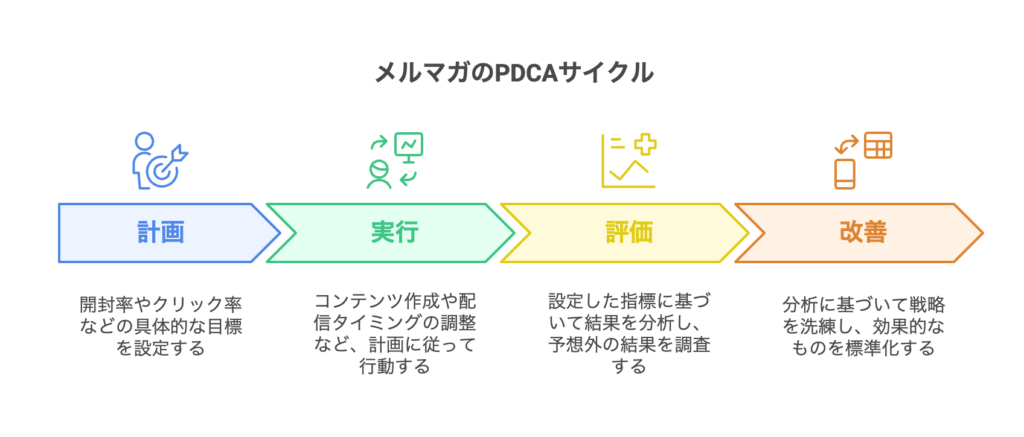

PDCAサイクルの回し方

メルマガ運用におけるPDCAサイクルは、配信効果を最大化するための重要な管理手法です。具体的なプロセスとして、四半期ごとに以下のステップを実施することが推奨されます。

四半期は目安になりますが、ビジネス自体のリード獲得からの受注の期間が短いものは短期期間でPDCAを行う必要があります。

Plan(計画)段階では、具体的な数値目標を設定します。開封率、クリック率、コンバージョン率など、事業目標に直結する指標を選定し、達成すべき数値を明確化します。

例えば、「四半期末までに開封率を25%に向上させる」といった具体的な目標設定が効果的です。

Do(実行)段階では、計画に基づいて施策を実施します。コンテンツの作成から配信タイミングの調整まで、すべての活動を記録に残すことが重要です。

特に、A/Bテストを実施する際は、テスト項目と条件を明確に文書化しておきます。

A/Bテストは複雑にしすぎるとよくないのでシンプルなテストをおすすめします。画像のみをテストしてみるなど。

Check(評価)段階では、設定した指標の達成状況を分析します。単純な数値の確認だけでなく、読者の反応や問い合わせ内容なども含めて総合的に評価します。特に重要なのは、想定と異なる結果が出た場合の原因分析です。

Action(改善)段階では、分析結果に基づいて具体的な改善策を立案します。効果が高かった施策は標準化し、課題が見つかった部分は新たな施策を検討します。

重要なKPIと測定方法

メルマガ運用で重点的に管理すべきKPIは、以下の項目です。

配信基本指標

開封率は業界平均で15-25%が一般的とされており、この水準を基準に改善を図ります。クリック率は3-5%が目安となりますが、業界や目的によって適正値は異なります。これらの指標は、配信システムの管理画面から自動的に計測できます。

解除率に関しては、1%未満に抑えることが望ましく、これを超える場合はコンテンツや配信頻度の見直しが必要です。特に、新規登録から解除までの期間を分析することで、改善ポイントを特定できます。

コンバージョン指標

メルマガを起点とした購買や問い合わせなど、具体的な成果に関する指標です。これらは、配信システムとWebサイトの分析ツールを連携させることで測定します。

効果検証とA/Bテスト

効果検証の中核となるA/Bテストは、シンプルな比較でアプローチで実施することが重要です。一般的な検証項目として以下が挙げられます。複雑に変更したものを比較すると比較対象として成り立たなくなり、全く別のものとして計測する必要があります。そのため、A/Bテストは1つのメルマガに対して最大2つとして比較するのがよいです。

件名のテスト

- 文字数(短文 vs 長文)

- 表現方法(ストレート vs 間接的)

- 特典訴求(具体的な数値 vs 感情的な表現)

本文のテスト

- 文章の長さ

- 画像の使用有無

- CTAの位置と表現

配信のテスト

- 配信時間帯

- 配信頻度

- セグメント別アプローチ

これらのテストを実施する際は、統計的に有意な結果を得るため、十分なサンプル数(一般的に各パターン1,000通以上)を確保することが推奨されます。また、テスト期間は最低でも2週間以上設定し、曜日による変動も考慮に入れる必要があります。

以上のような体系的な運用管理により、メルマガの効果を継続的に向上させることが可能です。次のセクションでは、メルマガ配信に関する法律と規制について解説していきます。

メルマガのツールも別の記事で紹介しております。各ツールの料金なども紹介しておりますので参考にしてください。

メルマガに関する法律と規制

メールマガジンの配信には、複数の法規制が関係しています。適切な運用のためには、これらの法律を理解し、確実に遵守する必要があります。以下では、主要な法規制とその具体的な対応方法について解説します。

特定電子メール法の解説

特定電子メール法は、営利目的の電子メール送信を規制する法律です。この法律では、受信者の事前同意なしにメールを送信することを原則として禁止しています。違反した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

具体的な規制内容として、送信者には以下の対応が求められます。

送信者情報の明記

- 送信者の名称

- 送信者の住所

- 送信者の連絡先(電話番号またはメールアドレス)

- オプトアウトの方法

これらの情報は、メール本文の最後に明確に記載する必要があります。また、件名には広告や宣伝であることを示す「【広告】」などの文言を記載することが義務付けられています。

メルマガの配信サービスを使用することですでに機能として備わっているものがほとんどですので、配信サービスを使用している方は気にしなくてもよいかと思います。

しかし、自社でメルマガのリストを作成して、自社のメールサーバーから送信などをしている場合は、対応が必要になります。

オプトイン・オプトアウトの正しい管理

オプトイン(配信同意)とオプトアウト(配信停止)の適切な管理は、法令遵守の基本となります。

オプトインの取得方法

- 登録フォームでのチェックボックス設置

- 同意内容の明確な表示

- 二重オプトイン(確認メール)の実施

- 同意記録の保管(2年間)

オプトアウトの管理方法

- 配信停止リンクの明示

- 迅速な解除処理(24時間以内推奨)

- 解除履歴の保管

- 再登録への適切な対応

特に重要なのは、オプトアウト後の再配信防止です。一度配信停止を選択した相手には、新たな同意を得るまで配信してはいけません。また、同意を得る際は、配信内容や頻度について具体的に説明する必要があります。

これらの法規制を遵守することは、単なる義務ではなく、読者との信頼関係を構築する基盤となります。次のセクションでは、メルマガ運用における具体的な課題と解決策について解説していきます。

メルマガのよくある課題と解決策

メールマガジン運用では、様々な課題に直面することがあります。本セクションでは、特に重要な3つの課題とその具体的な解決策について解説します。

開封率向上のテクニック

開封率の低下は、メルマガ運用における最も一般的な課題の一つです。

平均的な開封率は10-20%とされていますが、多くの企業がこの数値の維持・向上に苦心しています。

開封率を向上させるためには、まず読者のセグメント分析を実施することが重要です。過去の開封履歴や購買データを基に、読者を興味関心や行動パターンごとにグループ化します。

そのうえで、各セグメントに適した内容とタイミングで配信を行います。

具体的な改善施策として、以下の方法が効果的です。

時間帯の最適化では、読者の行動パターンを分析し、最も反応の良い時間を特定します。一般的にビジネス層向けは平日の午前中、一般消費者向けは平日夜や週末が効果的とされています。

件名の工夫では、読者の興味を引く要素を含めることが重要です。具体的な数値や期限、質問形式の活用が効果的です。

クリック率を高める方法

クリック率の向上は、メルマガの効果を直接的に高める重要な要素です。

一般的なクリック率は2-5%程度ですが、コンテンツの質とレイアウトの改善により、大幅な向上が可能です。

コンテンツ面では、読者にとって価値のある情報を提供することが基本となります。具体的には、業界の最新トレンド、実践的なノウハウ、限定特典など、読者が即座に活用できる情報を中心に構成します。

デザイン面では、モバイル端末での閲覧を考慮したレイアウト設計が重要です。重要なポイントは太字や色を使って強調します。また、クリックを促すボタンは十分な大きさと目立つ色使いで設置します。

解除率を下げるためのポイント

メルマガの解除率が高い場合、コンテンツの質や配信頻度に問題がある可能性があります。一般的に解除率は1%未満に抑えることが望ましく、これを超える場合は早急な対策が必要です。

解除率を下げるための効果的なアプローチとして、まず配信頻度の最適化が挙げられます。多すぎる配信は読者の負担となり、解除の原因となります。初期段階では控えめな頻度から始め、読者の反応を見ながら徐々に調整することが推奨されます。

次に重要なのは、コンテンツの質の維持です。定期的に読者アンケートを実施し、ニーズや満足度を把握します。また、開封率やクリック率の低いコンテンツについては、内容や表現方法を見直し、継続的な改善を図ります。

具体的な数値を記載したコンテンツやお客様の声などの実績などは、コンテンツの質として高い傾向があるため実施してない場合は実施してみてください。

さらに、新規登録者への配慮も重要です。ウェルカムメールシリーズを用意し、メルマガの価値や特典を段階的に説明することで、早期解除を防ぐことができます。

これらの課題に対する取り組みを継続的に実施することで、メルマガの効果を最大限に高めることが可能です。

まとめ:メルマガ成功の7つのポイント

メルマガは2025年においても、高いROI、直接的なコミュニケーション、データの所有権という強みを持つ、極めて効果的なマーケティングツールです。適切な戦略と運用方法を実践することで、費用対効果の高いマーケティングチャネルとして大きな成果がでます。

この記事で紹介した手法を段階的に取り入れ、継続的な改善を重ねることで、あなたのビジネスに合った効果的なメルマガ運用をしてください。

成功するメルマガ運用の7つのキーポイント

- 明確な目的と戦略の設定

- ビジネス目標との連動

- ターゲット読者の明確化

- 具体的なKPI設定

- 質の高い読者リストの構築

- 効果的なリードマグネットの活用

- 適切なオプトインプロセスの設計

- 定期的なリスト・クリーニング

- 価値あるコンテンツの提供

- 8:1:1の法則に基づく構成

- 読者の課題解決に焦点

- 実用的かつユニークな情報提供

- 効果的なデザインと構成

- モバイルファーストの設計

- スキャンしやすいレイアウト

- 魅力的なCTAの配置

- 最適な配信頻度とタイミング

- 業種・目的に応じた頻度設定

- データに基づく配信時間の最適化

- 一貫性と予測可能性の確保

- 継続的な測定と改善

- 重要KPIの定期的なモニタリング

- A/Bテストによる継続的な最適化

- PDCAサイクルの徹底

- 法令遵守と倫理的な運用

- 特定電子メール法の完全準拠

- 適切なオプトイン・オプトアウト管理

- 読者のプライバシー尊重

実践的なアクションプラン

メルマガ運用を成功に導くためには、段階的なアプローチが重要です。初期段階では、基盤となる要素を確実に整備することから始めます。具体的には、配信システムの選定、読者リストの構築、基本的なコンテンツ設計などが含まれます。これらの要素は、将来的な拡張や最適化の土台となります。

運用が軌道に乗った後は、データに基づく継続的な改善が求められます。開封率やクリック率などの基本指標を定期的に分析し、PDCAサイクルを回していきます。特に重要なのは、読者の反応を細かく観察し、コンテンツや配信タイミングの最適化を図ることです。

継続的な改善のためのチェックリスト

メルマガ運用の品質を維持・向上させるために、以下の項目を定期的にチェックすることが推奨されます。

配信前の確認項目

- コンテンツの品質と価値提供

- 件名の魅力度

- CTA(行動喚起)の明確さ

- モバイル表示の最適化

- リンク類の動作確認

運用面の確認項目

- 開封率とクリック率の推移

- セグメント別の反応分析

- 解除率の監視

- 法的要件の遵守

- 新規登録者の獲得状況

技術面の確認項目

- 配信システムの安定性

- スパム対策の状況

- 配信エラーの監視

次のステップへの提案

メルマガ運用をさらに発展させるために、以下の施策を検討することをお勧めします。

高度な自動化の導入

AIや機械学習を活用したコンテンツ最適化や配信タイミングの自動化により、運用効率を向上させることができます。特に、パーソナライゼーションの強化は、読者エンゲージメントの向上に効果的です。

配信サービス内に、AIでの分析機能があるものを契約してそれを使用するのがベストです。

マーケティング施策との連携

メルマガを単独のチャネルとして扱うのではなく、SNSやWeb広告など他のマーケティング施策と連携させることで、より効果的なマーケティング活動が可能になります。クロスチャネルでの一貫したメッセージ展開や、データの統合的な活用でメルマガ単体だけでなく、各SNSとの双方で誘導を行うことでより強固な関係性を作れます。

コミュニティ形成の強化

メルマガを起点としたコミュニティ形成を推進することで、より強固な顧客関係を構築できます。オンラインイベントやウェビナーなど、双方向のコミュニケーション機会を作り新規顧客の関係構築を高目ることができます。

このように、メルマガ運用は継続的な実施が必要になる施策です。

マーケティングに関してご相談がありましたら、お問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら