「DSP広告は本当に効果があるのか?」「他の広告手法と比べてどんなメリットがあるのか?」「運用コストは見合うのか?」デジタル広告運用における、こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。実際、DSP(デマンドサイドプラットフォーム)は高度な配信技術と運用ノウハウが必要とされる一方で、適切に活用すれば広告効果を最大化できる強力なマーケティングツールです。

本記事では、DSPの基本的な仕組みから実践的な運用方法、最新のトレンドまで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. DSPとは?5分でわかる基本概念

1-1. DSPの定義と基本的な仕組み

DSP(Demand Side Platform)は、広告主が様々なメディアの広告枠を一元管理し、効率的に広告配信を行うためのプラットフォームです。DSPの最大の特徴は、リアルタイムに入札を行い、ターゲットユーザーに最適なタイミングで広告を届けられることです。広告主は複数の広告枠に対して、統一されたインターフェースから運用が可能となり、効率的な広告運用を実現できます。

つまり、1つの画面で複数の枠に対して広告を配信できるシステムになります。DSPは提供している会社によって配信できる枠が決まっています。

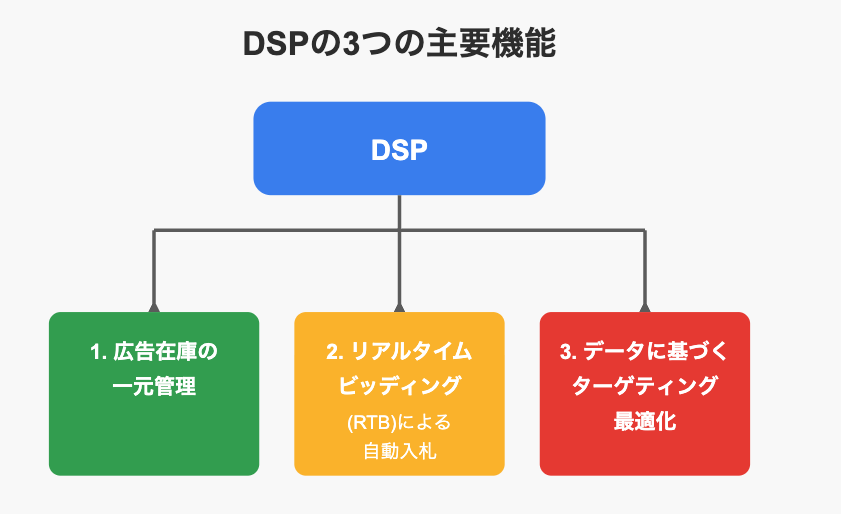

DSPは以下の3つの主要機能を備えています。

- 広告在庫の一元管理

- リアルタイムビッディング(RTB)による自動入札

- データに基づくターゲティング最適化

これらの機能により、広告主は効率的な予算配分と高度なターゲティングを実現できます。特に、ビッグデータ分析とAI技術の活用により、より精密な配信制御が可能となっています。

最近のトレンドでもあるAIの活用は各プラットフォームが提供しているため、実際にどのような配信方法や最適化がされているかは不明な部分もありますので、ご注意ください。

1-2. 従来の広告配信との違い

従来の広告配信手法と比較した場合、DSPには以下のような特徴的な違いがあります。

| 項目 | 従来の広告配信 | DSP |

|---|---|---|

| 配信方式 | 固定枠買い | リアルタイム入札 |

| 運用管理 | メディアごとに個別管理 | 一元管理 |

| ターゲティング | 媒体特性による限定的な設定 | 詳細な条件設定が可能 |

| 最適化 | 手動での調整が中心 | 自動最適化が可能 |

| コスト効率 | 媒体ごとの価格設定 | 入札による最適化 |

DSPを活用することで、広告主は柔軟な配信設定とリアルタイムな最適化が可能となり、より効果的な広告運用を実現できます。運用自体をシンプルにすることができます。運用者は1つの画面を操作するだけで複数の面に対して最適な配信を行うことができます。

1-3. アドテクノロジーにおけるDSPの位置づけ

デジタル広告エコシステムにおいて、DSPは広告主側のプラットフォームとして重要な役割を果たしています。DSPは、SSP(Supply Side Platform)やDMP(Data Management Platform)と連携することで、効果的な広告配信を実現します。

アドテクノロジーの全体像において、DSPは以下のような役割を担っています。

- 広告主とメディアを結ぶプラットフォーム

- データ活用による効率的な配信最適化

- 広告効果の測定と分析

特に、広告予算が多くあり且つ配信する媒体が多い場合にはDSPはかなり有効な手段になります。1つ1つ広告を入稿すると人的ミスや設定の違いにより、配信がされないなどトラブルの原因になります。

2. DSPの詳細な仕組みと特徴

2-1. リアルタイムビッディング(RTB)の仕組み

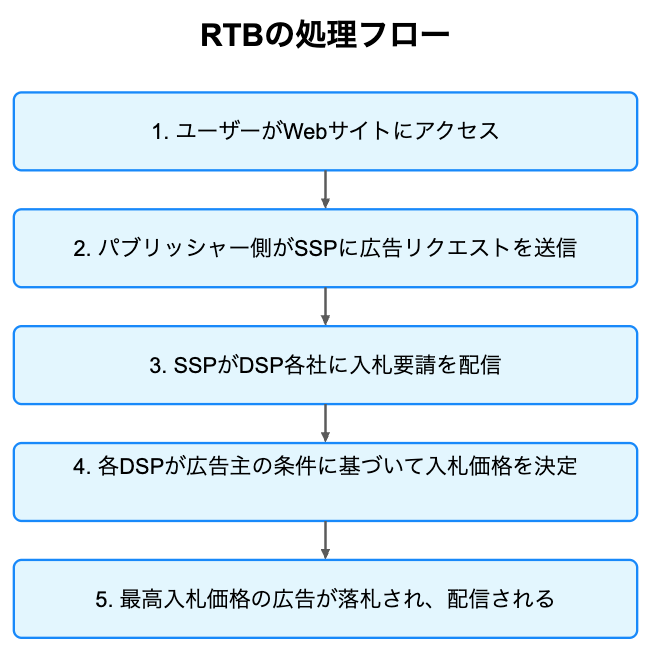

リアルタイムビッディング(RTB)は、DSP広告の核となる技術です。RTBは、広告枠が表示される瞬間にリアルタイムでオークションを行い、最適な広告を配信する仕組みを提供します。このプロセスは、ユーザーがWebサイトを訪問してから広告が表示されるまでの約100ミリ秒という極めて短い時間で完了します。実際に運用しているとあまり意識することはないので、RTBというものがどのような仕組みで動いているを理解しておく程度で良いです。

RTBの具体的な処理フローは以下の通りです。

【RTBの処理フロー】

1. ユーザーがWebサイトにアクセス

2. パブリッシャー側がSSPに広告リクエストを送信

3. SSPがDSP各社に入札要請を配信

4. 各DSPが広告主の条件に基づいて入札価格を決定

5. 最高入札価格の広告が落札され、配信される

このプロセスにより、広告主は適切なターゲットに対して、適切な価格で広告を配信することが可能となります。

2-2. ターゲティングオプションの種類と特徴

DSPにおけるターゲティングは、複数の手法を組み合わせることで、より精密な配信制御を実現します。主なターゲティングオプションは以下の通りです。

| ターゲティング種類 | 概要 | 活用シーン |

|---|---|---|

| デモグラフィック | 年齢、性別、職業などの基本属性 | 商品の主要ターゲット層へのアプローチ |

| 行動ターゲティング | Web閲覧履歴や購買履歴に基づく配信 | 興味関心の高いユーザーへの訴求 |

| リターゲティング | 自社サイト訪問者への再訴求 | 離脱したユーザーの呼び戻し |

| 地理的ターゲティング | 特定地域のユーザーへの配信 | 地域限定キャンペーンの展開 |

| コンテキスチュアル | 閲覧中のコンテンツに関連した配信 | 商品関連度の高い場面での露出 |

重要ポイント: キャンペーンの目的(認知拡大 vs コンバージョン獲得)に応じて、適切なターゲティング手法の組み合わせを選択することが成功の鍵となります。

各ターゲティングオプションは、キャンペーンの目的や商材の特性に応じて適切に組み合わせることで、より効果的な広告配信を実現できます。

配信するキャンペーンの目的に合わせて、配信設定を行なってください。露出が目的なのか、CVが目的なのかなどシーンに合わせた設定は必ず必要になります。

2-3. 配信面の特徴と広告在庫について

DSPを通じて配信できる広告在庫は、SSPと連携している多様なメディアの広告枠が対象となります。配信面は大きく以下の3つに分類されます。

- プレミアムメディア:

- 大手ポータルサイトやニュースサイト

- ブランドセーフティが高く、高品質なユーザー層にリーチ可能

- 比較的高単価だが、広告効果も期待できる

- アドネットワーク:

- 中小規模のWebサイトやブログなど

- 大量のインプレッションを低コストで獲得可能

- 配信面の質にばらつきがある場合もある

- ソーシャルメディア:

- SNSプラットフォームの広告枠

- 詳細なターゲティングと高いエンゲージメントが特徴

- プラットフォーム固有の広告フォーマットに対応が必要

広告在庫の選択は、キャンペーンの目的や予算に応じて適切に判断する必要があります。特に、ブランドセーフティを重視する場合は、配信面のホワイトリスト/ブラックリスト設定を活用することが推奨されます。

DSPは配信が多数あるため、キャンペーンする広告がどこに出したいかどこに出したくないかなども設定することができますので、この設定は必ず目でみて確認が必要になります。

例えば、競合他社に出したくないや不正なアクセスだけ獲得するサイトには掲載したくないなど、ブラックリストとして設定することが可能です。

3. DSP導入のメリット・デメリット

3-1. 広告主が得られる主なメリット

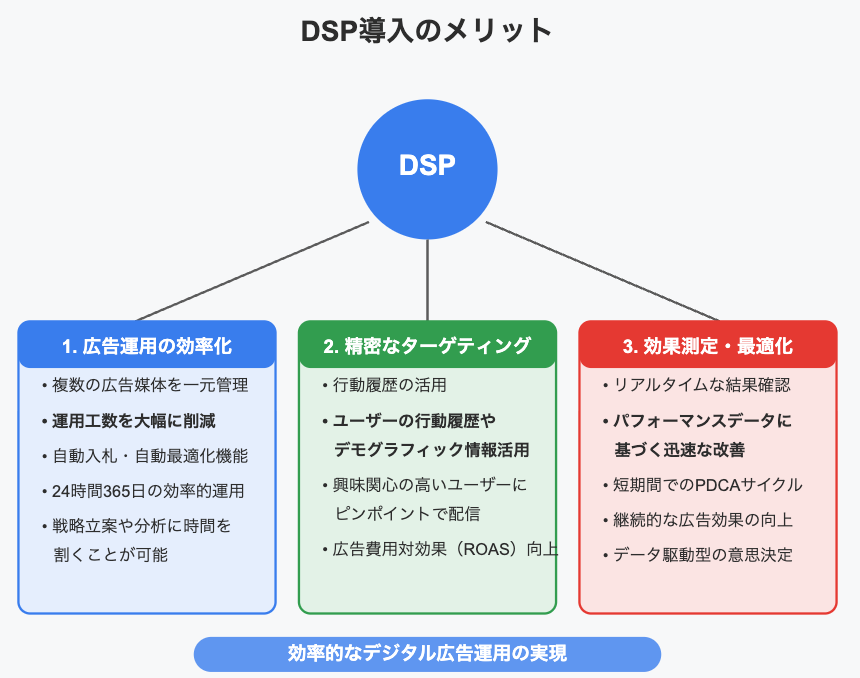

DSP導入により、広告主は効率的なデジタル広告運用を実現できます。主要なメリットは以下の3つの観点から説明できます。

第一に、広告運用の効率化が実現できます。複数の広告媒体を一元管理することで、運用工数を大幅に削減できます。また、自動入札や自動最適化機能により、24時間365日の効率的な運用が可能となります。運用担当者は戦略立案や分析により多くの時間を割くことができるようになります。

第二に、データに基づく精密なターゲティングが可能です。ユーザーの行動履歴やデモグラフィック情報を活用し、商品やサービスに興味を持つ可能性の高いユーザーにピンポイントで広告を配信できます。これにより、広告費用対効果(ROAS)の向上が期待できます。

第三に、リアルタイムな効果測定と最適化が実現できます。広告配信の結果をリアルタイムで確認し、パフォーマンスデータに基づいて迅速な改善アクションを取ることができます。PDCAサイクルを短期間で回すことで、継続的な広告効果の向上が可能となります。

3-2. 運用上の課題とデメリット

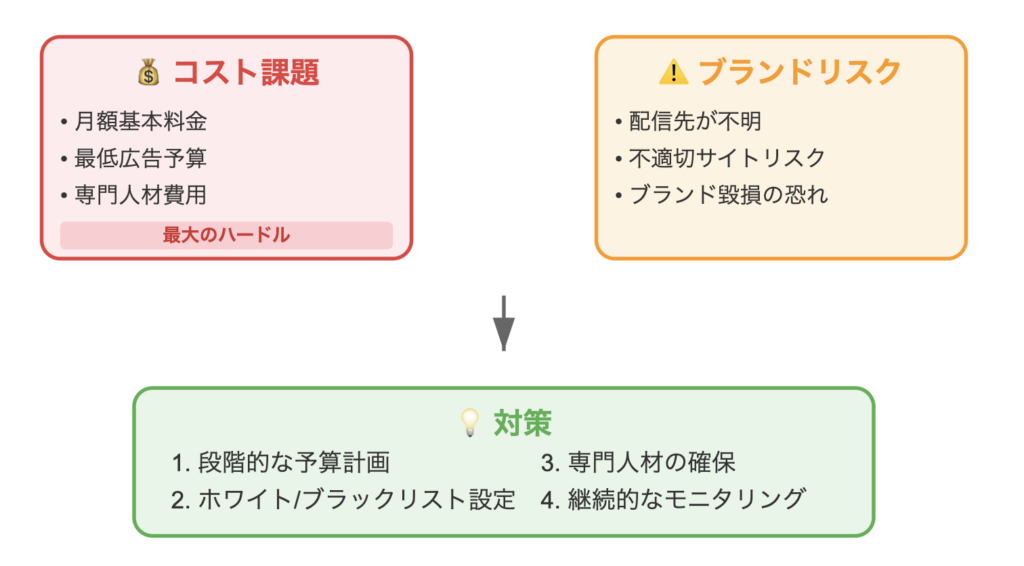

DSP導入に際しては、以下の課題やデメリットについても十分な理解と対策が必要です。

まず、初期費用と運用コストの設定が挙げられます。多くのDSPでは、月額の基本料金に加えて、最低広告予算が設定されています。中小企業にとっては、この初期投資がハードルとなる場合があります。また、効果的な運用のためには、専門知識を持った人材の確保や教育も必要となります。

特に予算面がもっともハードルが高いです。予算としての金額少ないと手動で運用する方が費用対効果は高くなります。

次に、配信面のブランドセーフティ管理の課題があります。RTB広告では、配信される広告枠が事前に完全に把握できないため、ブランドにとって不適切なサイトに広告が表示されるリスクがあります。この対策として、ホワイトリスト/ブラックリスト設定や、配信面のカテゴリー除外設定などを適切に行う必要があります。

3-3. コスト構造と予算設計の考え方

DSPの予算設計では、以下の要素を考慮した総合的な計画が必要となります。

【DSPの主なコスト構造】

1. 初期導入費用

- プラットフォーム導入費

- 初期設定費用

- トレーニング費用

2. 運用固定費

- 月額利用料

- アカウント管理費

- 保守サポート費

3. 変動費

- 実際の広告配信費

- 最適化ツール利用料

- レポーティング費用

予算設計においては、事業規模やマーケティング目標に応じた適切な配分が重要です。特に、テストフェーズでは小規模な予算から開始し、効果検証を行いながら段階的に予算を拡大していくアプローチが推奨されます。また、季節変動や競合状況も考慮に入れ、柔軟な予算調整が可能な計画を立てることが重要です。

これらのコストに対するROIを最大化するためには、以下の点に注意が必要です。

- 明確なKPI設定と測定体制の構築

- 適切なターゲティング戦略の立案

- 継続的な効果検証と改善

- 競合状況や市場動向の把握

- 運用体制の整備と人材育成

テストフェーズで思うような効果がでない時は、媒体変更・予算配分の変更・ターゲティングの見直しを重点的に行なってください。テスト段階の調整もうまくいかない場合は、DSPでの出稿を停止して手動での入稿も検討する必要があります。

4. DSP広告運用の実践的ノウハウ

4-1. 効果的なターゲティング戦略

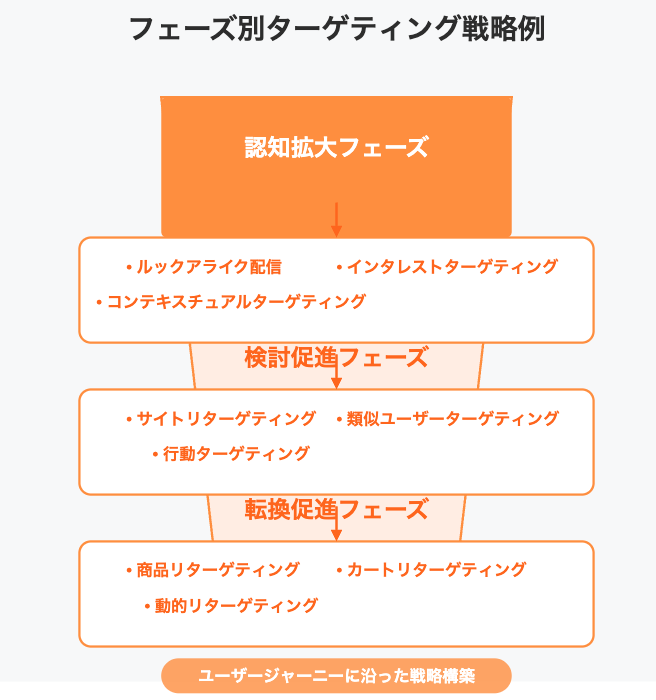

効果的なDSP広告運用の基盤となるのが、適切なターゲティング戦略の構築です。ターゲティングは、商材の特性やキャンペーン目的に応じて、複数の手法を組み合わせることで最大の効果を発揮します。

また媒体ごとに見ているユーザーが違うため媒体の特性も理解しておくことでより、精度が高くなります。

まず重要なのは、ターゲットユーザーの明確な定義です。年齢や性別といった基本的なデモグラフィック情報に加えて、興味関心、行動パターン、購買意欲の度合いなど、多角的な視点でペルソナを設定します。これにより、より精度の高いターゲティングが可能となります。

次に、キャンペーンのフェーズに応じたターゲティング手法の使い分けが重要です。

例えば、認知拡大フェーズではルックアライク配信やインタレストターゲティングを活用し、検討フェーズではリターゲティングを強化するといった具合です。さらに、各手法の効果を測定・分析しながら、最適な組み合わせを見出していくことが成功への鍵となります。

【フェーズ別ターゲティング戦略例】

認知拡大フェーズ:

- ルックアライク配信

- インタレストターゲティング

- コンテキスチュアルターゲティング

検討促進フェーズ:

- サイトリターゲティング

- 類似ユーザーターゲティング

- 行動ターゲティング

転換促進フェーズ:

- 商品リターゲティング

- カートリターゲティング

- 動的リターゲティング| 評価項目 | 重要度 | Google DV360 | Yahoo! DSP | The Trade Desk | Amazon DSP | Criteo |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 接続メディア品質 | ★★★★★ | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |

| ターゲティング精度 | ★★★★★ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |

| 運用サポート | ★★★★☆ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |

| コスト効率 | ★★★★☆ | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |

| 導入の容易さ | ★★★☆☆ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |

4-2. 入札最適化とパフォーマンス改善のポイント

DSP広告の効果を最大化するためには、継続的な入札最適化とパフォーマンス改善が不可欠です。成功のカギとなる主要なポイントは以下の通りです。

パフォーマンス改善はどの広告でも重要ですが、DSPは予算も重要になります。

第一に、適切な入札価格の設定が重要です。入札価格は、目標KPIや市場の競争状況、配信面の特性などを考慮して決定します。特に初期段階では、十分なデータ収集のために比較的高めの入札価格を設定し、徐々に最適化していくアプローチが効果的です。

第二に、パフォーマンスデータの定期的な分析と改善アクションの実施です。時間帯、曜日、デバイス、配信面など、様々な切り口でデータを分析し、効果の高い条件にリソースを集中させることで、パフォーマンスの向上を図ります。

4-3. 効果測定とPDCAサイクルの回し方

DSP広告運用における効果測定とPDCAサイクルは、以下のステップで実施します。

- Plan(計画)段階:

- 具体的な数値目標の設定

- ターゲットオーディエンスの定義

- 配信条件と入札戦略の決定

- 予算配分計画の策定

- Do(実行)段階:

- キャンペーンの開始

- リアルタイムモニタリング

- 日次での基本的な最適化

- クリエイティブのローテーション

- Check(評価)段階:

- KPI達成状況の確認

- 詳細なパフォーマンス分析

- 課題と改善ポイントの特定

- 競合状況の分析

- Action(改善)段階:

- 入札価格の調整

- ターゲティングの最適化

- クリエイティブの改善

- 予算配分の見直し

このPDCAサイクルを効果的に回すためには、適切な測定と、データに基づく意思決定プロセスの確立が重要です。また、短期的な改善と中長期的な戦略の両方を意識しながら、継続的な改善を進めていく必要があります。

短期的な改善は、クリエイティブや文章などの改善になります。変更するすぐに効果が現れるものになります。一方で長期的な改善は、媒体ごとの最適化をするためにCPA単価を下げる。などになります。

5. 主要DSPプラットフォームの比較

5-1. 代表的なDSPサービスの特徴

現在、国内外で多様なDSPサービスが提供されています。各プラットフォームには特徴的な強みと活用シーンがあり、事業目的や予算規模に応じて適切な選択が重要となります。

主要なDSPプラットフォームとその特徴は以下の通りです。

| プラットフォーム名 | 主な特徴 | 適した用途 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| Google Display & Video 360 | 豊富な広告在庫、高度な配信最適化 | 大規模キャンペーン | 高額 |

| Yahoo!DSP | 国内メディアへの強い接続性 | 国内向けキャンペーン | 中~高額 |

| The Trade Desk | グローバル展開、透明性の高い運用 | グローバルキャンペーン | 高額 |

| MediaMath | エンタープライズ向け機能が充実 | 大手企業の統合運用 | 高額 |

| Criteo | リターゲティングに特化 | EC事業者向け | 中額 |

これらのプラットフォームは、それぞれに特徴的な機能や運用支援体制を備えており、導入目的や運用体制に応じて適切な選択が求められます。

金額は高額なものが多いため、DSPを検討する際にはマーケティング、広告予算があることが前提になります。月間数十万円であれば手動で各媒体へ出稿する方がパフォーマンスは良い可能性が高いです。

5-2. DSP選定のポイントと評価基準

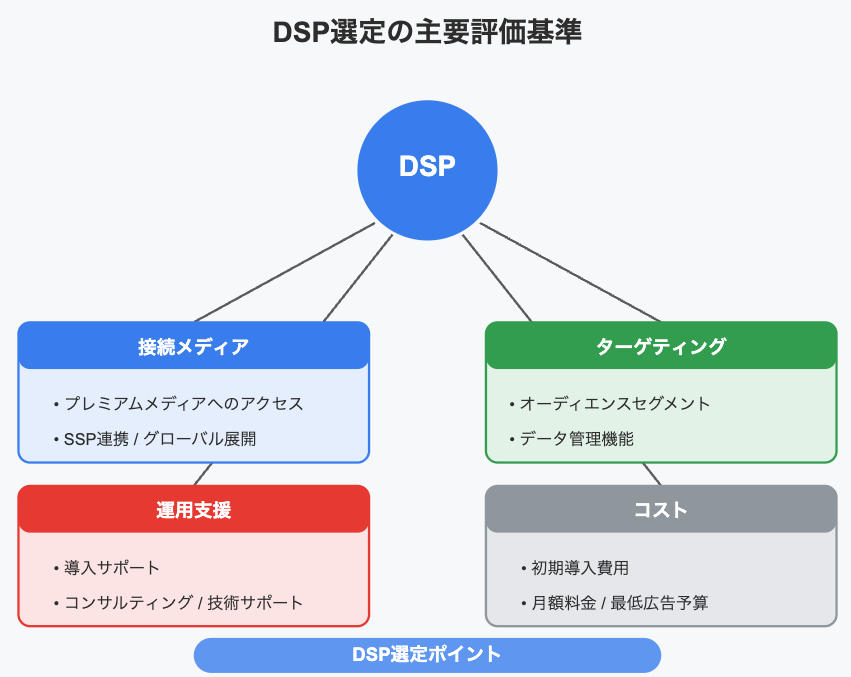

DSPの選定にあたっては、以下の評価基準に基づいて総合的な判断を行うことが推奨されます。

接続メディアの質と量

- プレミアムメディアへのアクセス

- SSPとの連携状況

- グローバル展開の可能性

ターゲティング機能

- オーディエンスセグメントの詳細度

- カスタムセグメント作成の柔軟性

- データマネジメント機能の充実度

運用支援体制

- 導入時のサポート体制

- 運用コンサルティングの提供

- テクニカルサポートの質

コスト構造

- 初期導入費用

- 月額利用料

- 最低広告予算

5-3. 各プラットフォームの得意分野

DSPプラットフォームの選定には、各サービスの得意分野を理解し、自社のニーズとのマッチングを慎重に検討することが重要です。

大規模キャンペーン向けプラットフォーム: Google Display & Video 360やMediaMathなどは、豊富な広告在庫と高度な最適化機能を備えており、大規模なグローバルキャンペーンに適しています。

特に、複数市場での展開や、詳細なレポーティングが必要な場合に力を発揮します。

国内特化型プラットフォーム: Yahoo!DSPなどの国内プラットフォームは、日本のメディアとの強い接続性を持ち、国内市場に特化したキャンペーンに優れています。

特に、日本のユーザー特性に合わせた配信最適化や、国内法規制への対応が充実しています。少し年齢層は高いユーザーになります。

特定用途特化型プラットフォーム: Criteoなどのプラットフォームは、リターゲティングやダイナミック広告など、特定の用途に特化した機能を提供しています。EC事業者など、特定の業態におけるパフォーマンスマーケティングに強みを持っています。

6. DSP活用の成功事例と具体的施策

6-1. 業界別の活用事例と成果

DSPの活用事例は業界によって様々で、それぞれの業界特性に応じた効果的な活用方法が確立されています。以下、主要な業界における具体的な活用事例を解説します。

EC(電子商取引)業界での活用事例: 商品リターゲティングと動的広告を組み合わせることで、高い投資対効果を実現しています。具体的には、ユーザーの閲覧履歴に基づいて商品を自動選定し、価格や在庫状況をリアルタイムで反映した広告を配信します。ある大手ECサイトでは、この手法により従来の静的広告と比較してコンバージョン率が約2.5倍向上した事例があります。

金融業界での活用事例: 金融商品の複雑な訴求においては、ユーザーの理解度や興味関心に応じた段階的なアプローチが効果的です。例えば、投資信託の販促では、初期段階で商品理解を促す教育的コンテンツを配信し、興味を示したユーザーに対して具体的な商品提案を行うといった、段階的なアプローチにより申込率の向上を実現しています。

旅行業界での活用事例: 季節性や地域特性を考慮したダイナミックな配信最適化が重要です。天候データや地域イベント情報と連動した配信制御により、ユーザーのニーズに合わせたタイムリーな広告展開を実現しています。

6-2. 効果的なクリエイティブ戦略

DSP広告における効果的なクリエイティブ戦略は、配信面の特性とターゲットユーザーの行動特性と媒体のユーザー属性を十分に理解した上で立案する必要があります。

特に重要なものが媒体のユーザー属性になります。年齢やその他の情報が自社が獲得したいターゲット像とマッチしているか。マッチしてないところに配信しても意味がないです。

魚のいない池で釣りをしても釣れないのと同じです。

クリエイティブ制作の基本原則

- メッセージの明確性

- 主要なベネフィットを端的に表現

- 行動喚起(CTA)の明確な提示

- 商品・サービスの特徴を視覚的に表現

- ターゲット別のカスタマイズ

- ユーザーの興味関心に応じたビジュアルの選定

- 閲覧デバイスに適したレイアウト設計

- 配信面の特性に合わせた表現方法の調整

- A/Bテストの実施

- 複数パターンのクリエイティブを用意

- 継続的な効果測定と改善

- データに基づく最適化の実施

6-3. 予算配分と運用最適化のベストプラクティス

効果的なDSP運用には、適切な予算配分と継続的な運用最適化が不可欠です。以下に、成功につながるベストプラクティスを解説します。

予算配分の基本方針: キャンペーンの目的や商材の特性に応じて、以下の要素を考慮した予算配分を行います。

- フェーズ別の配分

- 認知拡大フェーズ:全体の40-50%

- 興味喚起フェーズ:全体の30-40%

- 転換促進フェーズ:全体の20-30%

あくまでもイメージになりますのでブランドへの認知があるかどうかやターゲット像によって変動します。

- チャネル別の配分

- プレミアムメディア:品質重視の配信

- アドネットワーク:リーチ重視の配信

- 特定媒体:商材との親和性による選定

運用最適化のポイント: 継続的な効果検証と改善を行うことで、投資効果の最大化を図ります。

定期的な見直しと改善を継続して行うことで広告効果は高くなりますので継続して改善を行う前提で配信や運用フローを考えておくと良いです。

- 日次での最適化

- 配信時間帯の調整

- 入札価格の微調整

- パフォーマンスモニタリング

- 週次での最適化

- クリエイティブのローテーション

- ターゲティングの精緻化

- 予算配分の見直し

- 月次での最適化

- KPI達成状況の評価

- 中長期戦略の見直し

- 新規施策の検討と実施

7. DSPの今後の展望と対策

7-1. プライバシー規制強化への対応

デジタル広告業界において、プライバシー保護の重要性が増しています。特に、サードパーティCookieの廃止に向けた動きは、DSP広告の運用に大きな影響を与えることが予想されます。この変化に対応するため、広告主は新たな戦略の構築が必要となっています。

プライバシー規制強化への具体的な対応策として、以下のアプローチが重要となります。

ファーストパーティデータの活用強化: 自社で収集したデータの重要性が増していきます。具体的には、会員情報、購買履歴、サイト行動データなど、直接的な顧客接点から得られるデータの収集と活用を強化する必要があります。これにより、より精度の高いターゲティングと効果測定が可能となります。ファーストパーティデータを活用することがこれからのマーケティングでは必須になります。

7-2. クロスデバイス施策の重要性

ユーザーのデバイス利用の多様化に伴い、クロスデバイスでの一貫した広告体験の提供が重要となっています。スマートフォン、タブレット、PC、さらにはコネクテッドTVなど、様々なデバイスでの効果的な広告配信が求められます。

クロスデバイス施策の実践ポイント

| 施策カテゴリ | 具体的なアプローチ | 期待される効果 |

|---|---|---|

| デバイス別最適化 | 各デバイスの特性に応じたクリエイティブ制作 | ユーザー体験の向上 |

| シーケンス配信 | デバイスの利用シーンに応じた段階的なメッセージング | 認知から転換までの効率化 |

| 統合的な効果測定 | クロスデバイスでのユーザージャーニー分析 | 投資対効果の正確な把握 |

7-3. 次世代アドテクノロジーとDSPの発展

広告技術の進化により、DSPの機能や活用方法も日々進化しています。特に注目される技術トレンドと今後の展望について解説します。

AIと機械学習の進化: より高度な配信最適化が可能となり、以下のような革新的な機能が実現されつつあります。

- 予測モデルの精度向上

- コンバージョン確率の高精度な予測

- LTVベースの入札最適化

- クリエイティブパフォーマンスの予測

- 自動最適化の進化

- リアルタイムな予算配分調整

- クリエイティブの自動生成と最適化

- オーディエンスセグメントの動的作成

- 新しい広告体験の創出

- インタラクティブ広告の進化

- 没入型広告体験の提供

- パーソナライズされた広告体験の実現

まとめ

DSPを取り巻く環境は急速に変化しており、プライバシー保護の強化やテクノロジーの進化により、新たな課題と機会が生まれています。広告主は、これらの変化に柔軟に対応しながら、効果的な広告運用を実現していく必要があります。

特に重要なのは、以下の3つのポイントです

- プライバシーファーストの広告戦略の構築

- クロスデバイスでの一貫した広告体験の提供

- 新技術の積極的な活用による競争優位性の確保

これらの要素を適切に組み合わせることで、持続可能な広告運用体制を構築することができます。

DSPからの流入をより高めるツール

DSPからの流入を逃さないための離脱防止ポップアップでCVRを向上、DataPushデータプッシュはこちら

関連記事

デジタルマーケティングKPI完全ガイド【15指標】CPA・ROAS・CVR計算式と改善方法